2016年08月度勉強会の様子を公開しました

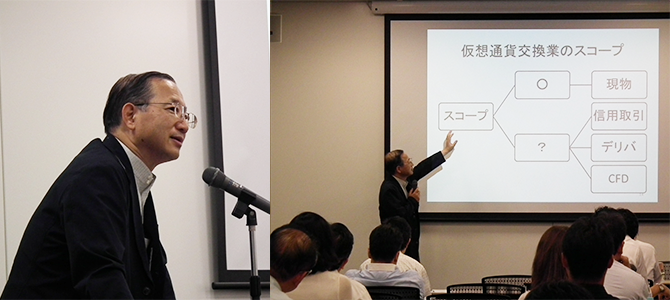

2016年08月に開催された勉強会「現状の法務・会計・税務・テクニカル面での課題総括」の様子を公開いたしました。

カリキュラム及び概要

- 日時:平成28年8月19日(金) 17時05分~19時10分

- 場所:アンダーソン・毛利・友常法律事務所 13F

- 法務・会計・税務・技術の各回総括 中部学院大学 経営学科長 畠山 久志(当会理事)

- 勉強会の今後の運営・組織体制について 当会代表理事 幸 政司

- 金商業者から見た各分野の必要論点整理 株式会社マネーパートナーズ 代表取締役 奥山 泰全氏

- パネルディスカッション 朝妻 章如氏(立教大学 法学部教授) 鈴木 智佳子氏(特別会員:PwCあらた有限責任監査法人) 榊原 一弥氏(正会員:株式会社じぶん銀行) 奥山 泰全氏(正会員:株式会社マネーパートナーズ) 三島 一祥氏(当会理事) 濱本 明氏(当会監事) モデレータ:畠山 久志氏(当会理事)

- フリーディスカッション・質疑応答

法務・会計・税務・技術の各回総括

講師:中部学院大学 経営学科長 畠山 久志(当会理事) 法務・会計・税務・技術の各回総括で、これまで勉強会を開いてきた纏めをやらせて頂きたい。 ただ、各回の報告から時間が経過し、また業界では新しい技術が進化しているので、足元の話はパネルディスカッションの際、各ご専門の先生から補足をお願いしたい。 1.法務 法務の方から話をしていきたいが、最初に制度に関する論点で資金決済法の性格は銀行法の特別法です。為替業務について銀行のみに認められていた規制を実需に合わせて緩和し、小規模なところに認める形で規制をかけていくものが元々の由来である。また、特別法のため、銀行業の免許があれば規制の影響を受けないということが言える… 2.会計 次は会計基準についてである。会計基準は、ざっくり言えばEU型とアメリカ型と日本型がある。アメリカ型は細かく書いており、EU型は大人の会計基準なのでプリンシパルみたいなものを明らかにしていけば後は良いだろうということになっている。 こういう二大の基準があり、日本の会計基準ということになっている。 会計基準だが、当然のところなのが従来型のビジネスモデルについては存在をしている。ところが、新規ビジネスで出てくるようなものや、今回の仮想通貨のようなものについては基準がない。そこで現状では従来型ビジネスのものを参考にして作成するという形になる… 3.税制 税は、資産、所得、消費という3つを調整して課税して行くものである。 所得税制である法人税と所得税は会計基準を改正して行くとことから、そこ中でどのように落とし込むかによって結果が出る。仮想通貨取引で所得があれば納税するということについては基本的には問題がないだろうと考えられている。 消費税についての考え方だが、免除する(非課税)と課税をするという考え方がある… 4.技術・実務の展開 仮想通貨のビジネスは現物とレバレッジの二通り分かれてくる。 取扱業務量で見ると、現物業務で為替送金や決済はかなり少ない状態になっている。レバレッジでやる投資や投機が、現実には圧倒的に多い形になる。それは各社の業務戦略にも依るわけであるが、レバレッジ取引の方が収益性が高く、為替送金では手数料を取るにしても少額の送金がほとんどなので規模的には採算性があるかどうかというような話になる… (全体は正会員・特別会員のみ公開)

勉強会の今後の運営・組織体制について

講師:仮想通貨ビジネス勉強会 代表理事 幸 政司 今回の勉強会は本日を含めて6回目になり、総括をして中間論点整理ということで催させて頂いた。 当会は仮想通貨の業務を行うにはどうしたら良いかということで、有志が集まり発足した会である。これまでは月1回の勉強会だけを開催しており、月1回の理事会も催させて頂いている。 これからの活動を広げていく上で、勉強会だけではどうかという議論が挙がる中で、金融庁様より認定資金決済事業協会となる意思についてのご質問を頂いた。当会からは「それはもちろんございます」と回答したところ、ヒヤリングの機会を設けて頂いて我々の思うところを述べさせて頂いた。 ただ、月1回の勉強会だけを行うのは組織としては脆弱であることを鑑み、今回、幹事団を形成しようということで幹事会社を理事会の中で決めさせて頂く。また、近々のうちに、先方の承諾を受けながら幹事団の形成を行いたい… (全体は正会員・特別会員のみ公開)

金商業者から見た各分野の必要論点整理

講師:株式会社マネーパートナーズ 代表取締役 奥山 泰全氏 平成28年6月3日に仮想通貨法の公布を受けて、1年以内に国内業者に対して登録制が施行される。 これは、FATF、つまりマネーロンダリングや不正な利益の移転を防止するために、仮想通貨と法定通貨間の資金移動、あるいは利益の移転に関しての各国のモニタリングを強化することを目的に作られた交換に対しての法案化です。 そのため、現状認識としては、仮想通貨の現物に対しての法案が公布されたのであり、デリバティブ取引については他業であるという認識を前提にして動いた方が良い。 ここで大きな論点のずれが生じ始めますが、例えば現物の取引を扱わずに差金決済しかやらないと業者が宣言をしてしまうと登録要件に該当しないのではないか。つまり勝手にデリバティブ取引を継続することが出来るのではないかという話が出てきます。おそらくそうしないために他業を含めて登録をさせ、自主規制団体の中で管理監督をして行かなくてはならないような流れになると思われます。 前回、金融庁の黒井氏が来られていた時にも現物に対しての法案手当だというお話をされていたことから、デリバティブ取引の扱いとしては他業だという認識の下で皆様動かれた方が良い。現業でレバレッジ1倍とデリバティブが一緒になっていると、複雑な状況が生じる可能性がある事を少しご認識頂きたい… (全体は会員のみ公開)

パネルディスカッション

(立教大学 浅妻氏) 各回総括でありました通り、消費税の問題については近々の課題としては一番大きいのだろうと思います。 非課税の根拠と言えば、補っているものは非課税にするべきだという立法上の根拠だろうと思います。解釈論上は難しいと思うので、立法上の根拠だと思いますが、各回総括の26ページに書いてあることはごもっともであると感じます。 非課税にした方が良いと思う別の理由としましては、何らかの取引財が課税対象である中で、人的に課税事業者と非課税事業者が色々言う場合、かつ、日本の消費税法では必ずしも課税事業者からの仕入に限って仕入税額控除を認めるという仕組みではないと… (PwCあらた有限責任監査法人 鈴木氏) 結構、誤解されている方が多くて、今日の説明で若干違うのが1点だけありまして、会計士協会の仮想通貨対応専門部会は財務諸表監査と分別管理の監査の枠組みを作るのが使命になっておりまして、会計基準に関しましては企業会計基準委員会(ASBJ)が設定主体となっています。 しかし、私共は仮想通貨交換業者の財務諸表監査をする観点から、会計基準が整備されませんと財務諸表は作れない、作られていても各社ごとにバラバラの処理をされるということで、折角作られた財務諸表が利用者にとっての比較可能性が担保されないものになりますので、会計基準が整備されることは私共にとってもすごく必要なことになります。 そのため、JICPAの仮想通貨対応専門部会としましては、ASBJに働きかけるために直接だったり、金融庁と会計基準に関して話し合いを持っていこうとしているところでございます。 会計士として会計基準を考えた時に、現状の棚卸資産の処理については、金融商品の定義は会計基準上で典型的に定められておりますし、性質としては外貨ではないかというお話もありましたが、外貨というのは外国の政府が発行した通貨と言う定義があるため… (株式会社じぶん銀行 榊原氏) 今までのお話を聞いている限りだと、今のところはコモディティの扱いだと理解をしていますので、これはFXではないと理解をしています。 ビットコインは通貨としてレギュレーション上も認識されていないですし、実際にそれを使ってお買いものをしている人なんて日本にほとんどいません。 ここでいう仮想通貨は何だろうと思った時に、一番理解しやすいのが金本位制の時の金のような役割かなと思っています。 法定通貨で取引がし難い部分を補完するような役割で、ただそれは通貨と言う名前は付いているけど通貨ではないので、一つのコモディティと思っています。 そうすると、現物の取引には消費税もかかるのでしょうけれども、差金決済をする時には消費税がかからないと思うので… (濱本) たしか5月勉強会で会計の話をさせて頂いたと記憶しておりますけれども、科目の決定を中心に話を進めて行ったと記憶しておりますが、あれから3ヶ月が経ち、会計士協会の方である程度決着をしてくれるのではないかと期待したのですね。 今、会計基準ないし、それに準ずるものを設計する際には、ある程度、検証可能な基準でなければならないと、外部監査から言えば監査可能性がある程度確保されていないといけないとされております。 例えば現金であるならば、帳簿上の残高と、監査人自らがカウントをして、計算と事実の照合が行われるわけです。 預金に関しては、預金の残高と銀行が証明した金額と照合することによって検証するわけです。 そういった計算と事実の照合というのが… (三島) 私が主に勉強会で検討していることは、元々仮想通貨というのは技術上で出来たものですので、その技術で出来たこのテクノロジーと金融の世界をどのように整合性を持たせて連携させていくか、そこの議論を深めて行こうと思っております。 去年まで、仮想通貨というものは技術が好きな人が扱っていたというところではありますが、ここ最近になって仮想通貨取引所への口座開設がすごく増えていますし、FXの取引をされる個人のユーザーさんが仮想通貨に入ってきたということもあって、取引所の在り方というのは去年と全く違う形を作らなくてはいけない。 私が先月もお話をさせて頂いたのは、ブロックチェーンというのは、なかなか認証とが出来ません。個人のID確認がし辛いシステムでございます。 仮名のウォレット同士でやり取りをする世界で… (株式会社マネーパートナーズ 奥山氏) マーケット自体がFXに似通ってきている状況の最中にあると思います。 現時点で、原資産の手当自体がようやく企図につくところにすぎない状況でして、片側でデリバティブだけ切り離して取引を提供するというわけにもいかないですし、デリバティブ取引の登録要件が必要ないという感じで押し通し切れるかと言うと非常に難しいです。 我々上場企業であり金商業者の登録を受けている者としては、そのようなところに対しての参入が、二の足を踏まざるをえない状況にあるのが足元の状況です。 金商業の資格を取って金融商品の扱いにするという話をしたいのではなく… (全体は正会員・特別会員のみ公開)

フリーディスカッション

(畠山) 私の方から鈴木先生の方にお尋ねしたいのですが、今の所、業者とすれば棚卸資産としての処理をしていけば良いということでしょうか。 (PwCあらた有限責任監査法人 鈴木氏) 今の段階で現行の会計基準の中で当てはめると、棚卸資産や無形固定資産ぐらいしか取り得るものがないということですね。 その後、何等かの会計処理が定義された時にガイダンス等が出た時には、それが出てから変えることは何も問題がありませんので… (立教大学 浅妻氏) 消費税が中心的な課題だと申し上げましたが、所得税法と法人税法でも問題がないわけではなくて、例えば各回総括の24ページですと雑所得として扱うか譲渡所得として扱うかという話があって、雑所得の場合は雑損失が損益通算できないというのがFX取引なんかでもよく問題となる… (株式会社マネーパートナーズ 奥山氏) デリバティブに関しての、証券取引等への損益通算は、昨年度から日本証券業協会を通して自民党の税制調査会の方に要望が出続けています。 ただし、認識が正しければ損益通算を選択できるというところを要望しているということで、デリバティブはデリバティブとして、有価証券の譲渡益は譲渡益として処理したいという事が、そもそも出来るという事を前提に合わせる考え方も、申告者のやり方によっては良いとしてくれないでしょうかという要望を、日本証券業協会の方から出ている形になろうかと思います。 同じように、例えば仮想通貨で売り買いしたもの自体が… (全体は正会員・特別会員のみ公開)