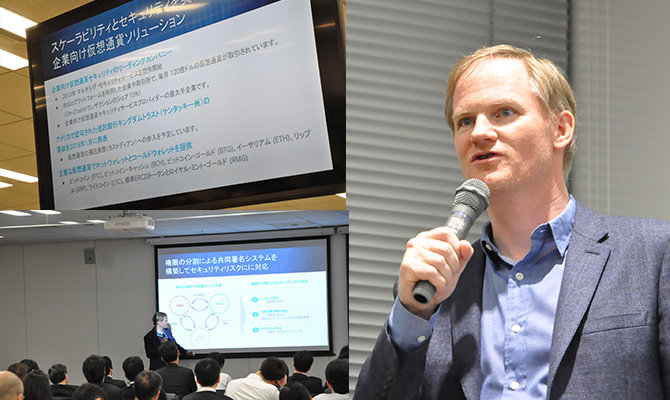

Regulatory trends in overseas virtual currency operators and block chain related business

Curriculum and overview

- Date and time:Wednesday, February 28, 2018 17: 00 – 19: 10

- Place:Anderson · Mori · Tomonogani Law Office

- “Regulatory trends of overseas virtual currency operators and block chain related businesses”

- American virtual currency safety standard (CCSS) and Japan’s future

“Regulatory trends of overseas virtual currency operators and block chain related businesses”

(David Byrd)

First of all, I would like to look back on the past history in databases. DBMS (Database Management System) and RDB (Relational Database) have appeared after the era of hierarchical file system starting from punch cards. Furthermore, as a technology that has evolved rapidly in recent years, there is a block chain.

Compared to the development of the Internet at the development stage of the current block chain, it is said that it is the situation that is approaching the era when photographs were sent on the Internet. In this way, it seems that it takes time to actually use things, but it is expected that it will develop rapidly because there is already the Internet.

If you have a block chain you can also manage and store digital assets, you can also realize Smart Contract. However, the block chain is not a solution to all problems.

With block chain technology, there are many things that can be realized. Today, as an explanation from us, we believe it is beneficial to share the latest information on regulations, etc. that should be conscious of virtual currency related business, among services using block chain technology …

・・・

The audit team of EY that I belong to recognizes that we need to become familiar with block chains and to understand themselves, in order to deepen our understanding of the client’s industry, we are investing for that.

In the world of virtual currency, the ledger is stored in the node on the public network. If regulators have nodes, they can also see the virtual currency ledger directly. Furthermore, once a tool to analyze the ledger is developed, regulators may be able to quickly grasp where the corruption is occurring. We are also examining the possibilities of block chains, including these things.

(Questioner 1)

Do you consider virtual currency as securities in the United States?

Also, there were many regulatory authorities, but are there authorities that are leading it?

Another thing, there was the Department of Labor in the authorities, but how is it related to the virtual currency?

(David Byrd)

In the United States, it is the mother to judge whether the SEC is a securities.

As SEC’s view, I do not think that all virtual currencies apply to securities.

As they analyze according to the actual situation, I think that the main focus will be on whether or not they can earn profits mainly through contributions from other companies as to what can be seen as securities.

Regarding the involvement of the US Department of Labor, we can say about taxation if employees are paid in virtual currency …

(Overall data is released only to associate members)

American virtual currency safety standard (CCSS) and Japan’s future

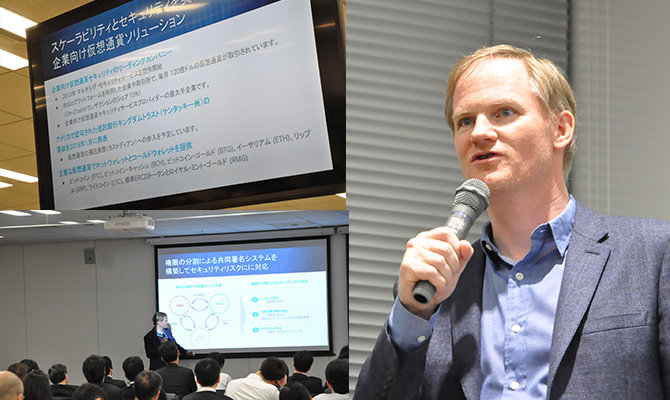

(Mr. Mike Belshe)

In my experience, I have been working in the IT industry for about 25 years, mainly working in Silicon Valley.

I was at Netscape in the 1990s. Other companies are also doing business, some of which were acquired by Microsoft, and Chrome also did. Now, if you are using a web browser, I think that it is basically my job.

Currently we are working on various virtual currencies variously, I would like to introduce about security relations in particular.

Although this is a list of agenda items, I would like to introduce about how the security risk is being reduced and how security is about around the virtual currency.

We have built a platform for virtual currency security, then scalability.

We mainly work on bit coins, but we are also working on various virtual currencies.

About 15 percent of the bit coin · cache, Ethernet, light coin, ripple, globally on-chain transaction share.

Perhaps now in the world, we think that we are the world’s largest transaction business operator.

Wallet will be a $ 12 billion class monthly …

・・・

Although there is no mechanism for deposit insurance in the virtual currency relation now, if the insurance mechanism can be made and assuming the insurance risk, there is no standard to take the security risk of the trader as the underwriter if it is assumed It is said that it is difficult.

We would like to inform you if we can insure such insurance in order to further develop the virtual currency market in Japan.

It is not that we are going to sell anything, but this best practice is done and I know what it is like. However, based on the fact that it has not been practiced sufficiently, I hope that Japan will be in a better direction and I will finish my presentation.

(Questioner 1)

In the previous story, CME thought a little by customers, but it is very dangerous for the exchange to keep assets and it is probably better to have another one because the center Are you thinking of systems like rules, counterparties?

(Mr. Mike Belshe)

CME thinks that he does not own assets or touches assets separately.

As virtual currency is not dealt with because it is a derivative exchange site, we trade various products.

However, is there something a bit different where the CME itself does not have assets?

So, this virtual currency has come out, it has been around for about 5 years but now there are no banks, no brokers, there is no infrastructure, if so, the virtual currency is not to isolate the operation itself It is turned by the exchange office.

Still doing it while doing it, I think that it is only the virtual currency that is operating in this way …

STUDY

『海外における仮想通貨事業者およびブロックチェーン関連ビジネスの規制のトレンド』

『アメリカの仮想通貨安全基準(CCSS)と日本の今後』

カリキュラム及び概要

- 日時:2018年2月28日(水) 17時00分~19時10分

- 場所:アンダーソン・毛利・友常法律事務所

- 「海外における仮想通貨事業者およびブロックチェーン関連ビジネスの規制のトレンド」

※逐次翻訳付き

EY Americas Blockchain Assurance Research Lead David Byrd氏 - アメリカの仮想通貨安全基準(CCSS)と日本の今後

※逐次翻訳付き

BitGo CEO Mike Belshe氏

「海外における仮想通貨事業者およびブロックチェーン関連ビジネスの規制のトレンド」

EY Americas Blockchain Assurance Research Lead David Byrd氏

(David Byrd氏)

まずはじめに、データベースにおけるこれまでの歴史について振り返りたいと思います。パンチカードからはじまり階層化されたファイルシステムの時代を経て、DBMS(データベース・マネジメントシステム)やRDB(リレーショナル・データベース)が登場しました。さらに、ここ数年で急速に進化を遂げているテクノロジーとして、ブロックチェーンが挙げられます。

現在のブロックチェーンの発展段階をインターネットの発展と比べると、写真をインターネット上で送ろうとしていた時代に差し掛かっている状況であると言われています。こう考えると、実際に使えるものができるまでは時間がかかるように思えてしまいますが、既にインターネットがある状態であるため、急速に発展することが期待されています。

ブロックチェーンがあればデジタルアセットの管理や保存もでき、スマートコントラクトも実現できます。ただし、ブロックチェーンはすべての問題に対する解ということではありません。

ブロックチェーン技術により、実現できることは数多くあります。本日は、我々からの説明として、ブロックチェーン技術を利用したサービスのうち、特に仮想通貨関連事業において意識すべき規制等の最新情報を共有させていただくことが有益だと考えています・・・

・・・

私の所属するEYの監査チームではクライアントの業界の理解を深めるために、我々自身がブロックチェーンに慣れ、理解することが必要であると認識しており、そのための投資を行っています。

仮想通貨の世界では、パブリックなネットワーク上のノードに台帳が格納されています。もし規制当局がノードを持つことになれば、彼らも仮想通貨の台帳を直接見ることができます。さらに台帳を分析するツールが開発されれば、規制当局は不正がどこで行われているかをすぐに把握することができるかもしれません。こうしたことも含め、ブロックチェーンの可能性についても、我々は検討しています。

(質問者1)

米国では仮想通貨を証券とみなしていますか。

それと、規制当局が多くありましたが、それをリードしている当局はありますでしょうか。

それからもう一つ、当局の中に労働省がありましたけれども、仮想通貨とどのように関係していますでしょうか。

(David Byrd氏)

アメリカでは、SECが証券であるかどうかを判断する母体となっています。

SECの見解としては、すべての仮想通貨が証券に当てはまるとは思っていません。

彼らは実態に即した分析を行っていますので、何が証券として見受けられるかについては、主に他社の貢献により収益を上げられるかどうかということが主眼になってくると思います。

米国の労働省の関わりについては、もし従業員が仮想通貨で給与を支払われていた場合の課税について、が挙げられます・・・

「アメリカの仮想通貨安全基準(CCSS)と日本の今後」

BitGo CEO Mike Belshe氏

(Mike Belshe氏)

私の経験ですが、25年ほどIT業界のテクノロジー関係に務めており、主にシリコンバレーで仕事をしています。

90年代にNetscapeにおりました。その他にもカンパニーやっており、Microsoftに買収されたところもありますし、Chromeもやりました。今、ウェブブラウザーを使っていらっしゃるということであれば、基本的に私の仕事と言えるかと思います。

現在は仮想通貨を色々と取り組んでおり、特にセキュリティ関係についてご紹介したいと思います。

こちらが議題の一覧ですが、どのようにセキュリティリスクの軽減に努めているのか、それからセキュリティはどのようになっているかを仮想通貨周りでご紹介したいと思います。

仮想通貨のセキュリティ、それからスケーラビリティのプラットフォームを構築してまいりました。

ビットコインを中心的に取り組んでおりますが、その他にも色々な仮想通貨に取り組んでおります。

ビットコイン・キャッシュやイーサリアム、ライトコイン、リップル、グローバルにはオンチェインのトランザクションのシェアの15パーセントぐらいございます。

恐らく世界でも現在、私どもが世界最大手のトランザクション事業者ということになると思います。

ウォレットでは月間120億ドル級となります・・・

・・・

今は仮想通貨関係で預金保険的なものは機構がございませんが、もし保険機構ができて保険リスクを引き受けるということであれば、その引受業者としましても業者のセキュリティリスクを図るスタンダードがありませんので、やりにくいということになります。

私たちといたしましては、日本の仮想通貨市場のさらなる発展のために、このような保険ができるのではないかということがありましたら教えていただいきたいということです。

決して、何か売り込もうということではございませんが、このベストプラクティスはできていて、どのようなものかは分かっています。ただ、それがまだ十分に実践されていないことを踏まえて、日本がより良き方向にということを願いましてプレゼンテーションを終えさせていただきます。

(質問者1)

先ほどの話では、CME様がお客さまで少し思ったのですが、取引所が資産を保管しているのが非常に危険だと、別のものがあったほうがいいというのは、もしかすると、センタールール、カウンターパーティーのようなシステムを考えているでしょうか。

(Mike Belshe氏)

CME様は別に資産を持っている、あるいは資産に触れるというわけではないと思うのです。

デリバティブの交換所ですので仮想通貨は取り組まれていませんが、色々な商品をトレーディングしています。

ただ、CMEそのものがアセットを持っているわけではないところは少し違いますでしょうか。

そこで、この仮想通貨が出てまいりまして、ここ5年ぐらいですが今のところ銀行はない、ブローカーはない、インフラもない、そういたしますと、仮想通貨はそのものズバリをオペレーションも切り離すということではなく、交換所のほうで回されています。

それでもやりながらやっていますと、このようなやり方でオペレーションをしているのは、仮想通貨だけだと思うのです・・・