2021年5月度勉強会の様子を公開しました

2021年5月に開催された勉強会

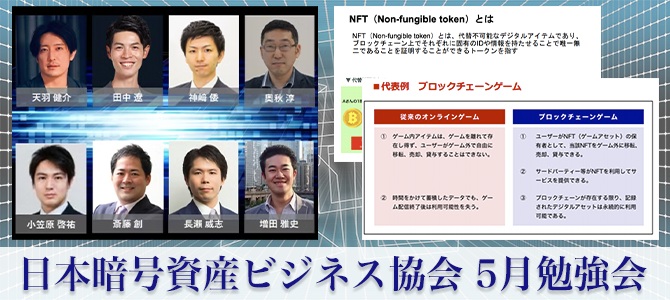

『NFT部会メンバーが語る、コンテンツ事業者、取引所、法律、会計の各プレイヤーからみたNFT市場の発展性とその課題』

の議事録(一部抜粋)を公開いたしました。

カリキュラム及び概要

- 日時:2021年5月28日(金) 17:30〜19:00

- 場所:オンライン配信

- 第一部 17:30〜18:10 : NFTビジネスに関するガイドラインの解説

第二部 18:10〜18:55 : パネルディスカッション

第三部 18:55〜19:00 : 質疑応答

講演概要

JCBA NFT部会では、本年4月26日に「NFTビジネスに関するガイドライン」を公表した。このガイドラインは、会員企業のNFTに関連する事業への参入促進およびNFT関連 サービスの適正かつ円滑な運営、ユーザーにとって安心・安全な利用環境の提供、もって健全な市場育成や充実した商品やサービスの選択肢拡充のベースになることを目的としている。

本講演前半ではこのガイドラインの解説を行い、後半では昨今のNFT市場の動向を踏まえ、その幅広い可能性や発展に向けた課題についてコンテンツ事業者、取引所、法律、会計の各プレイヤーを交えパネルディスカッションを行う。

『NFT部会メンバーが語る、コンテンツ事業者、取引所、法律、会計の各プレイヤーからみたNFT市場の発展性とその課題』

・天羽 健介氏 : コインチェック株式会社 執行役員、 コインチェックテクノロジーズ株式会社 代表取締役

・田中 遼氏 : LVC株式会社 ブロックチェーン事業部マネージャー

・神﨑 倭氏 : 株式会社 HashPort 事業開発マネージャー

・奥秋 淳氏 : 株式会社 coinbook 代表取締役CSO

・小笠原 啓祐氏 : 有限責任監査法 トーマツ 監査アドバイザリー事業部 マネージャー

・斎藤 創氏 : 創・佐藤法律事務所 代表弁護士(日本及びニューヨーク州)

・長瀨 威志氏 : アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

・増田 雅史氏 : 森・濱田松本法律事務所 弁護士(日本国・ニューヨーク州)

(司会)

本日は3部構成になっております。第1部はこの後から18時10分まで、NFTに関するガイドラインの解説をさせていただきます。その後はパネルディスカッションです。コンテンツ事業者、暗号資産交換所、法律、会計の各プレイヤーから見た様々な論点・課題についてパネルディスカッションいただきたいと思います。最後に5分間の質疑応答があります。それでは早速、第1部を始めていきたいと思います。部会長のコインチェック株式会社 天羽様。副部会長のLVC株式会社 田中様。主幹事 書紀の株式会社HashPort神崎様にNFTのガイドラインについて解説をいただきたいと思っております。天羽様、よろしくお願いいたします。

(天羽)

はい。よろしくお願いします。コインチェック株式会社の天羽と申します。本日はNFTのガイドラインについてご説明させていただきます。1年弱ほどかけて会員41社と取りまとめた内容を4月26日に公表しました。こちらに記載の企業さまに、いろいろご協力をいただきました。ありがとうございました。

ガイドラインの解説の前に少しだけ、釈迦に説法ではありますが、NFTについて、簡単に触れさせていただきます。

NFTに関しては記載のとおりNon-fungibletokenで、代替不可能なデジタルアセット、デジタルアイテムになります。ブロックチェーン上でそれが刻まれていて、固有の価値、保有している状態を示すことができるものです。比較対象として、ビットコインはAさんが持ってるものとBさんが持っているビットコインは、一応同じものです。一方例えば、金メダルのサイン入りのTシャツと市販のTシャツは全く同じ価値ではないという意味で代替不可能です。これをトークンに置き換えたものがNon-fungibletokenです。

利用用途に関しては多くの業界に期待されています。例えば、ゲーム内のアイテム、デジタルアート、トレーディングカード、音楽、スポーツの会員権など、さまざまなコンテンツ、版権ビジネスにおいて非常に親和性があるといわれております。

最近ニュースがすごく多いのでご存じの方も多いかもしれませんが、大体2月の末から3月頭頃から市場が急激に伸びています。これはGoogleTrendsの検索ボリュームです。伸び始めて大体今2~3カ月ぐらい経とうとしています。様々なメディアで見かけるようになり、様々な業界、コンテンツビジネスの中でNFTの利用が期待されています。

ただ、現状は、NFTに関する流通や販売に関するルール整備がまだ不十分な状態です。

そこで今回、ガイドラインを策定しました。やはりルールがないと事業者がどうしても参入しづらいです。ある程度のNFTの定義やその法的性質を明確にした上で、より多くの事業者さまにNFTビジネスに参入していただくことをガイドラインの目的にしています。そうすることによって、ユーザーに向けてより多くの商品が出てきて、ユーザーの増加が見込めます。そうして更に事業者が増えるという好循環を作っていくことが、このガイドラインの主旨です。

後ほど詳細を説明させていただきますが、今回のガイドラインのポイントとしては、ガイドラインの一つ一つの項目の具体性ではなく、項目・観点の網羅性を重視しています。

というのも、今後NFTのプロジェクト自体は日本を含め世界中でたくさん出てくると思います。そのユースケースがでてくることによって、より具体的で網羅的なガイドラインを作っていきたいと思っています。今回は例えば、マネーロンダリング、賭博といった考慮すべきポイントをまず洗い出して、一定の抽象度を保ったまま記載しております。今後はこのガイドラインをもって関係省庁とのコミュニケーションを図りながら、内容をよりブラッシュアップしていきたいと考えています。ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

ガイドラインの構成としては大きく二つあります。一つが、法的性質、整理をフローチャートで、一定の抽象度を保ちながら記載してます。これを使っていただくことで、ある程度これはNFTであろうと、現状NFTの法的な定義が国内でない状態なので、周辺の金融商品などの法律などに抵触しないように、フローチャートを作成しています。これが1点目です。二つ目が、フローチャートでこれはNFTであろうということが示された上で、さらに考慮すべきポイント、取り扱い、流通の上で考慮すべきポイントを網羅的に記載しています。今回に関しては、特にゲーム業界での利用が期待されるので、既存の最大手団体であるCESAさんとJOGAさんと意見交換をした上で、ガイドラインについても作成をしております。次、お願いします。じゃあ、ここからは実際に作っていただいた、副部会長の、バトンタッチします。よろしくお願いします。

(田中)

はい。LVCの田中と申します。お願いいたします。私からはこのNFTガイドラインの、全体的な構成の部分と中身の部分一部、ご紹介させていただきます。まずこちらがガイドラインの全体の構成になっています。先ほど天羽さんからあったように、本ガイドラインの目的というのは、先ほどあったとおりになってます。その上で、NFTのユースケースですとか、法的性質っていうのに触れた上で、個別の論点ごとに章を立ててまとめているといった構成になっております。次、お願いします。まず、本ガイドラインがどういったユースケースを想定しているのかといったところを最初に記載しております。これ、いろんなユースケースあるかと思うんですが、まず代表例として、ブロックチェーンゲームといったところを記載しています。この中で、従来のオンラインゲームとブロックチェーンゲームを対比させるような形で、特徴を記載してます。。

もちろん、ブロックチェーンゲームとひとくくりにできない部分もあるかと思いますし、個別具体的なところあるかと思うんですが、あくまで代表的な例として記載してるものになります。中身としては、その従来のオンラインゲームであれば、ゲーム内アイテムはゲームを離れて存在できなかったりですとか、ゲーム外での移転とか売却とか貸与ができなかった。その辺がブロックチェーンゲームでは、NFTっていう形でゲームのアセットを保有して、それを移転したりっていうのができるようになっている。あるいはサードパーティー等が、また別のサービスを提供することもできるっていったようなこともあると思います。また、従来のゲームでは時間をかけて頑張ってためたデータでも、ゲームが終わってしまえば、利用可能性を失ってしまうっていうようなところ、ブロックチェーンの特性によってその記録されたデジタルアセットは永続的に利用可能であるといった、そういった違いがあるというところを記載しております・・・

・・・

(斎藤)

長瀬先生とか増田先生が触れられたところと、ほぼ重複する感じなんですけど、現物の美術のときには結構、歴史があって分かりやすいよねっていうふうに思っていて、買ったら、買ったからといって別に著作権が移るわけではなくって、あと、普通は商用利用権も移らないと。ただ、著作権法上、美術の著作物の展示権とかではなくて、持ってる人は美術館とかに展示をしたりとかできるとか、あと例えば、パンフ。美術館に展示をしたときに、パンフにこういうのがありますよっていうふうに紹介冊子を作ったりとか、譲渡するときにこういうものやってますよ、こういう作品ですよという紹介文作ったりとか、そういうことができるみたいな権利があるんですけれども、データのときには何があるかよく分からんと。展示権といっても、ネット上で展示ができる権利なのか、それは公衆送信権というものなのか、そこはどういうふうになるのか・・・

・・・

(神崎)

はい。先ほど、長瀬先生からもお話あったとおり、今のNFTの市場っていうのは、本当に始まったばかりだと思ってまして、今、よく市場に出てくるってのは、所有が価値、画像が価値ってものがすごく多いのかなと思っています。で、今のガイドラインがそういった、本当にシンプルなNFTに対して特に有効なものが多いのかなと思いまして、今後、特に波がでてくると皆さん思っていると思うんですけども、DeFiとNFTだったり、権利関係、著作権もそうです。いろんなユーティリティー、ガバナンスも含めた関係の、暗号資産と一緒にスマコンと並べて使ってくえ、こういったものが必ず、今後市場にやってきたときに、そのれと同じタイミングで、秩序、法律だったり、ガイドラインってものが整備されて、同じタイミングで日本もコンテンツを展開していけるようになっていけると一番ベストだなあというふうには考えておりまして、そういったところに向けてできるだけ初期から、こういった項目立てだったり、こういったものが将来でてくるのを踏まえながら、課題を見て進めていけたらなあというふうには思っており・・・

・・・

(増田)

ありがとうございます。私は、さっき触れさせていただいたとおり、まず、何を売っているんですかっていう、売り手側の観点から、本人確認をどう実施しているのかとか、売り手のですね。あとは、何を消費者に対して説明していくのかみたいなところは、まず真っ先に現役ガイドラインで課題になっていくのだろうなというふうには思っているんですけど、その他、付け加えるとすれば、特に発行者側の視点として、保有者に対して一体何を約束するんですかと、それって本当に、法的に実現可能なんですかというのは、内容は千差万別なんですけど、本質的には非常に重要な点だと思っているので、何らか議論ができたらいいのかなと思っています・・・

・・・

(小笠原)

はい。かなりNFTを使ってブロックチェーンで実ビジネスで、本当に多額の売り上げが上がるような状況になってきたかなあというふうに思っていまして、例えば、NBA Top Shot、きょうのセッションでも話題に出てるNBA Top ShotってFlowというブロックチェーンを利用して、運営されているブロックチェーンゲームだというふうに思ってますけれども、このFlowを使って、また全く別のゲームが、全く違ういろんな企業が参入してきて、開発されて多額の売り上げを上げていくような状況が、容易に来るのかなというふうに思っています。そうすると、一つのブロックチェーンをハブにして、いろいろな企業に対していろいろな売り上げが上がって、そのブロックチェーンの、多数の企業が参加するブロックチェーンの信頼性、セキュリティー面ですとか、そういった信頼性をどう担保していくのかっていうのは、一つ、課題になってくるのかなあというふうに思っています・・・

・・・

(奥秋)

はい。じゃあ、僕らはちょっと顧客持ってるんで、ユーザー保護みたいなところでちょっと。今回のガイドラインでいうとやっぱり、一つ、ご指摘のとおりで、われわれのサービスを使って、NFTを見られるみたいな感じになっているので、この辺り、今ってNFTイコール所有権持ってるみたいな話なので、この辺の整理というか、ユーザーへの啓蒙みたいなのっていうのは、今後、議論をきちんとしていかないといけないなあというふうには思っています・・・

・・・

(長瀬)

今後、検討すべきところとしては、先ほど私が個人的に考えてるところの、増田先生のお話にもありましたけど、何を売ってるのかっていうその権利関係、ガイドラインに落とし込めるものなのかっていうと、結構、個別性が強いので難しいかなとは思うんですけれども、一方で検討しなければいけない問題だなあと、思っております。あとは、各ユースケースごとに著作権とのひも付けをどうするかっていうところも、一つの課題ですし、あとは、最近よくあるのがNFTを使った、購入型クラウドファンディングのアップデート版のようなユースケースというか、そういう相談も増えてきているので、だからといって別に何か、いきなり金融規制に当たるってものではないですけれども、ただ、これまでの想定していたような、普通にデジタルコンテンツを売るっていうのと、ちょっと違う色彩といいますか、使われ方がなってきているので、ガイドラインに落とし込むっていうより、ユースケースとしてどういうものが、どんどん出てきているかっていうものの収集は、必要だろうなというふうには思っています・・・

・・・

(司会)

皆さま、ありがとうございます。お時間となりましたので質疑応答はこちらで締め切らせていただきたいと思います。

それでは5月勉強会、これにて終了となります。あらためまして、ご登壇いただきました皆さま、本当にありがとうございました。

(一同))

ありがとうございました。

講演資料・議事録全文・動画アーカイブは会員専用ページご確認いただけます。

■ 登壇者紹介

天羽 健介

コインチェックテクノロジーズ株式会社 代表取締役

コインチェック株式会社 執行役員 大学卒業後、商社を経て2007年株式会社リクルート(現リクルートホールディングス)入社。複数の新規事業開発を経験後、2018年コインチェック株式会社入社。主に新規事業開発や暗号資産の新規取扱、業界団体などとの渉外を担当する部門を統括し暗号資産の取扱数国内No.1を牽引。2020年より執行役員に就任。現在はNFTやIEOなどの新規事業の開発や暗号資産の上場などを行う新規事業開発部門に加え、カスタマーサクセス部門、国内最大級のNFT取引所「miime」を運営するコインチェックテクノロジーズ株式会社を管掌。日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)NFT部会長

田中 遼

LVC 株式会社 ブロックチェーン事業部マネージャー

大学卒業後、東京都庁で政策法務、訴訟や条例立案等に従事。その後、暗号資産・ブロックチェーン関連スタートアップの事業開発マネージャーとして複数の新規事業開発の経験を経てLVC株式会社に入社。現在はブロックチェーン事業の事業戦略や新規事業開発を担当するほか、デジタルアセットをかんたんに管理できる「LINE BITMAX Wallet」のプロダクトを統括し、NFT等の新規事業に注力。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会 副部会長

神﨑 倭(かんざきやまと)

株式会社HashPort 事業開発マネージャー

2017年、米国Brandeis大学にて触媒開発の研究者として複雑ネットワークの研究に従事する中でブロックチェーンに出会う。2020年4月に株式会社HashPortに入社。2021年3月より、株式会社Hashpaletteの取締役に就任。現在、NFTを発行・管理・流通するためのブロックチェーンネットワーク「パレット(Palette)」のプロダクト開発及び運用を統括。東京大学博士(薬学)。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会幹事

奥秋 淳(おくあきじゅん)

株式会社coinbook 代表取締役CSO

1996年大学卒業後、国内大手銀行に入行。金融機関、経営コンサルティングファームにて様々な業種のクライアント支援・融資業務等に携わり、2018年11月㈱coinbookに参画。㈱coinbookは2020年10月にアイドルグループSKE48とコラボレーションし、ERC721規格に則り発行されたレーディングカード「NFTトレカ」の販売を開始。2021年4月暗号資産交換業登録。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会幹事

小笠原 啓祐

有限責任監査法人トーマツ 監査アドバイザリー事業部 マネージャー

トーマツ入所後、ゲーム・エンターテインメント領域においてIPO準備から上場までを含めて幅広いフェーズでの会計監査及び内部統制構築支援業務に従事。その後暗号資産交換業者の財務諸表監査及び分別管理監査を担当。ブロックチェーンゲームの登場から暗号資産ビジネスによりコミットを深め、現在は監査法人内のFintech推進メンバーとしてブロックチェーンアドバイザリー業務に従事している。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会幹事

斎藤 創(さいとうそう)

創・佐藤法律事務所 代表弁護士(日本及びニューヨーク州)

東京大学法学部、ニューヨーク大学ロースクール卒。日本STO協会監事、日本ブロックチェーン協会顧問、FinTech協会キャピタルマーケッツ部門事務局、前bitFlyer社外取締役などを歴任。ブロックチェーン、暗号資産、FinTech、ベンチャーファイナンス等を専門に取り扱う。2018年の初期からNFT案件にアドバイス Chambers Asia Pacific で日本のFinTech弁護士、Best Lawyers rankingsで日本のFinTech、金融機関規制分野の弁護士としてそれぞれランク・イン。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会法律顧問

長瀨 威志(ながせたけし)

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー 弁護士/ニューヨーク州弁護士 ⾦融庁総務企画局企業開⽰課に出向した後、国内⼤⼿証券会社法務部に2年間出向。⾦融庁出向は主に開⽰規制に関する法令・ガイドラインの改正、スチュワードシップコードの策定等に携わり、証会社出向中は各種ファイナンス案件、Fintech案件、コーポレート案件へのアドバイスに従事。当事務所復帰後は、暗号資産交換業・デジタル証券、電子マネー決済等のFintech案件を中⼼に取り扱うとともに、国内外の⾦融機関に対するアドバイスを提供。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会法律顧問

増田 雅史(ますだまさふみ)

森・濱田松本法律事務所 弁護士(日本国・ニューヨーク州)

IT・デジタル関連のあらゆる法的問題を一貫して手掛け、業種を問わず数多くの案件に関与。特にゲーム及びウェブサービスへの豊富なアドバイスの経験を有する。金融庁市場課でのブロックチェーン関連法制の立案担当(2018~2020)を経て、FinTechに深い知見を有するとともに、古くは経済産業省メディア・コンテンツ課での勤務(2009~2010)を皮切りとして、コンテンツ業界・アート分野への著作権法を中心とするアドバイスも長く手がけている。両分野の著作講演多数、ブログ記事『NFTの法的論点』は随時更新中。

日本暗号資産ビジネス協会(JCBA) NFT部会法律顧問